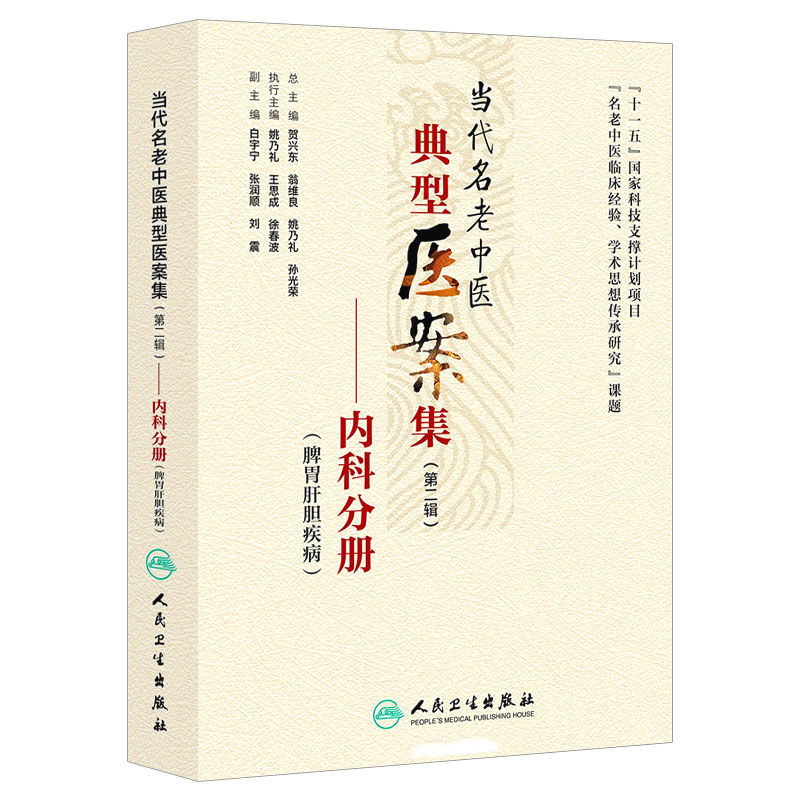

当代名老中医典型医案集(第二辑共8册) 2014 高清

《当代老中医典案集 第2辑》PDF电子书全8册,由人民卫生出版社2014年出版。

医案是中医临证诊疗过程的真实记录,是总结和研究医生学术思想和临床经验的宝贵资料。历史上许多重要的医案著作,保存了历代名家大量的临床资料和学术经验,所以医案一直是中医药传承和研究的重要方法和载体。名老中医是中医学术传承和发展的主体,代表着当代中医学术发展的水平。国家十分重视名老中医医案的整理研究,把医案作为名老中医学术传承和研究的重要内容。医案的整理研究是名老中医学术经验传承的有效手段,是具有中医特色,符合中医理论体系,遵循中医自身发展规律进行中医药研究的重要方法。而典型医案则是名老中医临床思辨特色和临床经验的具体体现,它突出地代表了名老中医独特的学术思想和丰富的临床经验。典型医案的收集、整理和研究,更能准确理解和提炼名老中医的学术经验,有利于做好名老中医学术经验的总结和传承。

名老中医是当代中医药学术和临床发展最高水平的杰出代表,是促进中医药学术研究和传承发展的重要力量,也是当前弘扬中医药文化的楷模。加强名老中医传承工作,不仅是动中医药学术经验继承与创新的重要内容,是提高中医临床疗效和服务能力的重要途径,是探索符合中医药人才特点的人才培养机制、加强中医药人才队伍建设的重要途径,也是传承中医药文化和弘扬大医精诚医德医风的重要载体,对提高中医药的现实度和贡献率,促进中医药事业发展和弘扬中华文化都具有重要的意义。《当代老中医典案集 第2辑》书目:

当代老中医典案集 第2辑 内科分册 心脑疾病当代老中医典案集 第2辑 内科分册脾胃肝胆疾病

当代老中医典案集 第2辑 内科分册 外感肺肾疾病

当代老中医典案集 第2辑 内科分册 气血津液肢体经络疾病

当代老中医典案集 第2辑 儿科分册

当代老中医典案集 第2辑 妇科分册

当代老中医典案集 第2辑 针灸推拿分册

当代老中医典案集 第2辑 外、皮肤、骨伤、眼、耳鼻咽喉、口腔科分册

《当代老中医典案集 第2辑》出版说明:

近年来,国家科技发展战略的实施为名老中医传承研究工作创造了良好的发展机遇。《国家中长期科技发展规划纲要》“人口与健康”重点领域,把“中医药传承研究”列入优先领域重点研究内容,要求“开展名老中医学术思想、临床经验和辨证论治方法的总结研究”。2011年,科技部、卫生部和国家中医药管理局等部门正式发布了“十二五”医学科技发展规划,其中明确把“名老中医传承”列为重点内容。这些都为加强名老中医传承研究提供了良好的政策支撑。

在各有关部门的高度重视和大力支持下,名老中医传承工作得到了快速发展。特别是从“十五”后期、“十一五”期间,科技部将名老中医传承研究纳入了国家科技攻关和科技支撑计划,给予立项支持。在组织实施过程中,该项目重视顶层设计、过程管理、成果集成,形成了以政府主导统筹,省市主管部门组织协调,课题专家顾问组为指导,综合研究课题组和项目办公室提供技术支撑、过程监督管理,承担单位课题组为实施主体,课题组长负责制的管理体系。实践证明,加强顶层设计、整合资源、联合攻关的项目组织模式是成功的。通过项目研究取得了丰硕成果,有力地推动了中医药的传承与创新,推动了临床中医人才的培养,推动了中医药临床疗效提高和学术进步。

《当代名老中医典型医案集》(第二辑),是继“十五”国家科技攻关计划,“十一五”国家科技支撑计划“名老中医临床经验、学术思想传承研究”项目取得的研究成果之一,共精选、整理、研究了全国97位名老中医3670则典型医案,涉及病症360余种,按学科分类编辑成内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、皮科、眼科及五官科、针灸推拿8个分册,计360余万字,多方位、多层次、多角度地展示了当代名老中医临证思辨特点和处方用药特点。

从中医药学术发展史来看,历代名医的学术思想和临证经验是中医药学的重要组成部分,而其学术经验之精华则集中反映于医案。医案在中医学术经验传承中具有极其重要的、不可替代的学术地位,在中医的学习、临证、科研中,具有极其重要的作用。因此,整理研究名老中医的典型医案,是做好名老中医传承工作的任务之一,需要从文化素养、道德修养、理论认识、实践经验、认知特点、思辨特点等多个方面,正确把握名老中医学术经验传承中的临床经验、学术思想和辨证论治规律等不同层次。

临床经验是名老中医典型医案的重要内容。要坚持以临床实践为主要途径,通过师徒间的口传心授,反复临床,掌握临床经验的传承研究。要充分发挥师承教育在临床经验传承方面独特的优势,全面传承名老中医丰富的临床诊疗经验。学术思想是名老中医典型医案的重要基础。学术思想是名老中医在长期从事中医临床、科研与教学活动中,对中医学术某一方面或某一个领域的问题,经过理性的思考与总结而形成的学术观点、学术见解或学术理论,概括了名老中医多年临床经验的体会和认识,是系统传承名老中医经验的基础。辨治规律是名老中医典型医案的核心要素。临证思辨特点是名老中医在长期临证实践过程中形成的各具特色的认识病证、辨析病证、判断病证、治疗病证的特点,涉及诊察、辨证、论治的全过程,内容包括四诊采集,病因病机推求、辨证分型、确立治则治法、处方用药等方面,是取得临床疗效的核心因素。

《当代名老中医典型医案集》(第二辑),是当代名老中医医案的选萃与集成, 是学习、研究当代名老中医临床经验、学术思想及临证经验的范本,为指导临床、培养中医临床学科带头人和促进中医药的传承与创新具有重要意义。这些工作,从内容到方法也为下一步名老中医传承工作奠定了良好基础。

中医药的继承和创新始终是中医药事业发展的重要任务,名老中医的学术经验传承研究是推动中医药事业全面发展的重要抓手,我们要高度重视,全力推进。要进一步提高认识,切实加强组织领导,创造条件,创新机制,给予更大的支持,进一步扩大项目覆盖面,使更多的名老中医学术经验及时得到抢救传承。要遵循传统方法与现代方法结合、个体经验总结和群体规律探索结合的原则,充分利用现代科学技术,在全面采集名老中医诊疗、成才、养生等综合信息的基础上,从临床经验、学术思想、医德医风等多个方面,研究其临证经验、思辨特点和学术思想,挖掘个性特点,总结共性规律,提炼学习观点,并进而开展临床应用研究、理论创新研究,加强对中医药学知识体系、学术本质、理论精髓、特色优势的阐述和传承,引导中医药学术创新的方向,促进中医药事业的发展。袁氏研究《伤寒论》溯源流、明版本;论贡献、述发展;究六经、识本质;辨寒温、谈异同;论厥阴,正歧义。数十年学仲景之法,锲而不舍,博学不穷,笃行不倦,诚为后学之师。

袁氏临证治病,兼采各家所长,立方遣药,不图矜奇,精炼平正,善用经方治疗重证。擅长内科杂病及温病诊治,对冠心病及中风等病辨证论治尤多心得。

袁氏曾与任应秋等发起成立“全国仲景学术研讨会”研究发展仲景学说,又为筹建贵阳市中医院及筹建贵阳中医学院努力工作。

1985年联合10位中医老专家向省政府上书,为振兴贵州中医事业奔走呼号,献计献策。

学之之博,未若知之之要;知之之要,未若行之之实。

———朱熹《朱子语类》

善学者尽其理,善行者究其难。

———《荀子·大略》

袁家玑,男,1913年生,贵州省贵阳市人。祖父袁训皆,号袁九公,为清末贵阳名中医,父袁平甫,精于中药业务,开设“袁体德堂”中药铺。袁氏自幼深受家庭熏陶,耳濡目染,少年即热心中医。1931年,袁氏赴京学医,考入由名医肖龙友、孔伯华举办的北平国医学院,不久转入名中医施今墨举办的华北国医学院就读,四易寒暑,以优异成绩毕业;后又随施今墨老师临证实习一年,甚得赞许,被誉为施老高足。袁氏这段时间的经历和学习,为他以后在中医事业的发展奠定了坚实的基础。

袁氏1936年秋返回贵阳,参加贵州省民政厅中医开业考试并获第一,次年即正式开业。时值瘟疫流行,求医者甚众,他据证而辨,以温病论治,疗效极佳,一时名噪省城,20余岁即蜚声医林,成为当时贵阳四大名医之一。

解放后,袁氏除参加联合诊所工作外,还任贵阳市卫生工作者协会副主任、市门诊部中医科主任等职;1956年任贵阳市卫生局副局长;1965年任贵阳中医学院副院长;1978年任院长、第一卷410教授;1984年至今,任名誉院长。在解放后40余年的时间内,袁氏多次被评为省、市及全国劳模,当选为省、市及全国人民代表,省政协第四、五、六届副主席和其他许多社会兼职,在教育卫生战线上作出了无私的奉献。

袁氏著述颇丰,除担任《贵州民间药草》、《医林拔萃》等书的主编外,还参与以下医籍和全国、地方性教材的审定、撰写、顾问等工作:如《实用中医内科学》、《中医药科研资料汇编》、《中国名医名方》、《名医名方录》、《内经阐释》、《中医症状鉴别诊断学》、《伤寒论症状鉴别纲要》、《伤寒论讲义》、《中医内科》、《中医基础》等。发表了《心病辨证论治的体会》、《冠心病的治疗经验》、《治疗中风的点滴体会》、《对伤寒论厥阴病的认识》、《炙甘草汤治疗脉结代心动悸的体会》、《学习伤寒论的一些体会》、《矽肺的中医治疗》、《袁家玑教授治疗经验》、《对发展我省中医事业的建议》等数十篇论文,并在由卫生部委托,贵阳中医学院与湖北中医学院共同主办的“全国伤寒师资班”,培养了伤寒教学、临床和科研骨干人才。

袁氏早在30年代就开始了他的中医教育生涯,曾受聘于“国医研究所”,讲授《伤寒论》和《温病学》。1958年,袁氏作为贵阳市卫生局副局长,亲自组织了两年制西医离职学习中医班和两年制在职西医学习中医班,并讲授过《中医学概论》、《中医内科》、《伤寒论》、《金匮要略》、《温病学》等多门课程。1965年贵阳中医学院建立,袁氏从担任副院长起,直至院长、名誉院长,为中医后继人才的培养倾注了全部精力。

袁氏治学严谨,执教认真,深入浅出,举一反三,突出辨证论治思想,教学效果良好。在教材建设方面,主张编写教材应达到对学生晓之以理,平正通达,理论联系实际,简明扼要,学以致用。他还强调,教学质量的提高,关键在于有一支高素质的师资队伍,教师要提高理论水平,必须加强临床锻炼,否则不可能把中医这门实践科学讲得生动活泼。袁氏身体力行,于繁忙的医疗、行政、社会工作之外,还亲自参加教学和培养教师工作,1980年以来,还指导过五届伤寒专业硕士研究生。袁氏执教50余年,学生数以千计,遍布全国各省,他们之中不少人已成为中医医疗、教学、科研及行政部门的骨干力量。

袁氏为全国著名的伤寒学家,对《伤寒论》的研究造诣至深。他从《伤寒论》的版本情况,注家特点,注本优劣进行深入细致的考证,对通行版本中的文字错、讹提出了自己的看法。袁氏对于《伤寒论》的成就和贡献进行了概括和归纳,认为:《伤寒论》奠定了六经辨证论治的基础,继承了《内经》六经分证的基本理论,提出了较完整的六经辨证体系和汗、吐、下、和、温、清、补、消八法;《伤寒论》理法方药比较完善,以条文形式对外感疾病的证候加以概括,辨证有纲领,立法有依据,方药有法则,有效地指导对外感疾病及其他杂病的辨证论治;《伤寒论》总结了汉代以前的医疗经验和有效方剂并卓有成效地加以发展,其中许多方剂至今仍然行之有效,对方剂的发展有突出的贡献;《伤寒论》对温病学的形成和发展有着功不可没的启迪作用。

袁氏认为,六经是《伤寒论》的核心,《伤寒论》之六经既源于《内经》而又高于《内经》,它是张仲景继承了《内经》的理论及自己的临证实践而加以创造性的发展,写出的理论联系实际的宏篇巨著。袁氏总结六经辨证中应注意七要,即一要明确主证;二要辨明病因;三要确定病位;四要明析病机;五要判断属性;六要明了兼变;七要明其病势。这样才能做到辨证准确,才能有助于立法处方。袁氏又从六经与经络、脏腑、气化、阶段、证候群等方面对六经的实质进行探讨,认为以六经证候分类为主,结合脏腑经络气化等理论来分析和认识六经,这样既概括生理功能,又概括病理变化,从辨证论治的角度出发,才是比较好的研究方法。

第一卷411袁氏总结《伤寒论》中制方用药之精妙,全在于“知机识证,活方活法”,数千年来用之不衰,能应万变之疾,其妙谛原在于此。所谓“知机识证”即指详审病机,明确辨证,而“活方活法”是指定法制方、依证而变、法变方亦变。仲景制方用药的特点是:首别表里寒热,针对病性用药;次视体质差异及邪之多寡;再视病情而权衡轻重缓急;配伍精当,药尽其能。仲景用方之妙,惟在用法,所谓“方有成局”、“法胜于方”,《伤寒论》113方,却有397法,足见方不及法。

《伤寒论》中的厥阴篇,历来是争议较大之章节。袁氏精研细究,参前贤论点,融个人体会,提出自己的见解,认为厥阴病之存在是毋容质疑的。其因一为流传本均有六经,二是厥阴病提纲为上热下寒,寒热错杂的证候性质,厥热胜复是其病机表现,厥热时间只是比拟,不能借对日数的错误理解来否定厥热胜复,进一步否定厥阴病。至于厥阴病提纲,袁氏除同意多数注家所认定的326条以外,他认为337条可作为厥阴病提纲之一,以补326条之不足。厥阴病是外感疾病发展过程的最后阶段,其证候性质是寒热错杂,厥热胜复(阴阳胜复)。厥阴病的基本证型有四,即寒热错杂证,厥热胜复证,厥逆证,下利呕哕证。因厥阴是六经传变的最后一经,邪正斗争达最后阶段,变化较为复杂,所以治疗原则是随证变法。寒者宜温,热者宜清,寒热错杂,虚实互呈者,则宜寒温并用,虚实兼顾,既注意扶阳,也要注意救阴。总之,在《伤寒论》厥阴篇的研究中,应立足辨证论治,深入细致地剖析厥阴条文,方可领会仲景之旨。

袁氏不仅是伤寒学家,而且是一位临床学家,他广览古今名著验案,与今之西学汇通,采古之良方良法,治今病加减化裁,疗效称著,认为要用好经方,其要有五:其一是紧抓主证,明确病机,以主证为辨证关键,藉此明病机,方可立法遣方用药;其二是分析兼证,灵活加减,据证损益如法,剂量加减适度,方可施治中的;其三是权衡邪正,虚实分明,目的是促使阴阳平衡,病情向愈;其四是标本缓急,治有先后,特别对重危证的诊治,须果断处置,以免贻误病机;其五是熟识药性,煎服遵法,临证当予重视,方可见效。袁氏临证善以经方治疗重证。如他用炙甘草汤治疗脉结代心动悸,即取君药炙甘草有通经复脉之功,用量多在18克以上,配以益气通阳,滋阴养血宁心之品,疗效显著;用大柴胡汤治疗胆系感染、胆石症、黄疸、胰腺炎、阑尾炎、肠梗阻、痢疾等病;用当归四逆汤治疗血虚寒凝所致的腰腿痛、闭经、痛经、不孕、血栓闭塞性脉管炎、雷诺氏病等。此外,他用桂枝附子汤治疗胸痹心痛,四逆散治疗痿,干姜芩连人参汤治疗慢性结肠炎都取得较好的效果。

袁氏临证以治疗冠心病、中风等疾病见长。他对冠心病的病机和辨证论治有独到的见解,认为该病的病机不越三条:即心阳不足,心血瘀阻;脾虚生痰,阻遏心阳;肝肾阴虚,痰瘀交阻。

三者相互影响,层层相因,导致冠心病的发生与发展,概而言之,冠心病的病机核心是胸阳式微,阴邪搏结。袁氏正是根据这一病机特点,经数十年精心研制的名方“冠心通络疏郁丸”治疗冠心病取得卓著的疗效。袁氏认为中风的病机中,内风是决定性的因素,外风仅是个别的诱发因素,以内风引起者为多见。这种以内风立论去认识与研究中风的病因病机,对认识中风的本质及指导临床治疗有积极的意义。对于中风的治疗原则,主张以潜镇摄纳为主,并用熄风、化痰、通络、滋阴降火之剂以治,具体分为轻证、重证、后遗证三阶段,临床据证而辨,随后遣方用药。

袁氏在治学上强调“专一精思”,认为“学医贵在刻苦精研,临证善思,要多临床,于成败中不断总结经验教训,才能得到提高”。他总结出“为医十要”,即:一要深究医经,力倡继承发扬;二要精勤博览,广集古今诸贤所长;三要学以致用,重视临床实效;四要在审疾问病中,重视辨第一卷412证论治;五要论治灵活,尊古而不泥古;六须治病求本,注意分清标本缓急;七当注重整体观念,重视脾胃升降作用;八在遣方用药时,力求精炼平正;九须防微杜渐,重治未然之疾;十要中西结合,重在融会贯通。

袁氏认为“德医俱重,方为人师”,他为人谦虚、诚恳,生性耿直乐观,是深受大家敬重的良师益友。

学术精华

回归自然 (2009-6-19 06:55:20)

学术精华一、研究伤寒层层深入探奥旨袁氏十分崇尚《伤寒论》,反复研究六十载,认为这部经典是一部阐述多种外感疾病的专书,是我国第一部理法方药比较完善、理论联系实际的古代医学著作,它不仅一直指导着我国历代医家的临证治疗,而且从唐宋以来,其影响远远超出我国,流传到日本、朝鲜等国。

(一)溯源流明版本仲景《伤寒杂病论》原书共十六卷,是论述外感疾病和内科杂病的专著。仲景原序名为《伤寒卒病论集原序》,根据考证“卒”实为“杂”字之误,是传抄和简笔造成的笔误,自序中已明确写出“为伤寒杂病论合十六卷”可以证明。约成书于公元3世纪初(公元200~210年),此正当三国时期,由于封建割据,战争频繁,以致原著散失不全。但据《古今图书集成·医部全录》所载,按古今医统,仲景有弟子卫沈、杜度,均有著作,名著当时,应该说张仲景的著作是流传下来的,不过当时没有印刷工具,只能辗转传抄,兼之秘不外传,故流传不广,也是散失不全的原因。后来经过西晋的王叔和将原书的伤寒部分进行搜集整理,名为《伤寒论》,才流传至今。王叔和因为整理编次了《伤寒论》,也受到后世医家的一些责难,但《伤寒论》得到流传下来,其功是不可没的,且仲景著书至王叔和搜集整理仅80年左右,原书真面貌不致有大的改变。根据《伤寒论辑义》的考证,隋《经籍志》记有张仲景方十五卷,而无伤寒论之目。至新唐《艺文志》则记有王叔和张仲景方十五卷,伤寒卒病论十卷,可见“杂”字误为“卒”字,由来已久。故后世有的医家如喻嘉言、钱潢有《卒病论》已亡,不可复睹之误解。对《杂病论》即今之《金匮要略》亦有误解,柯韵伯亦有凡《伤寒论》条文中不贯伤寒者,皆是杂病之论。唐初孙思邈(公元581~682年)所著《千金方》,称江南诸师,秘仲景伤寒方法不传,到孙思邈的晚年,才搜集编入他的《千金翼方》三十卷之中。隋《经籍志注》记载《梁七录》云:“张仲景辨伤寒十卷亡”,考仲景自序所称为十六卷,尚缺少六卷。说明隋《经籍志》所称的“张仲景辨伤寒论十卷亡”,实际上并未散失,不过已经说明《伤寒论》十卷,《杂病论》六卷,分别流传于当时医家的手中,然距张仲景著书及王叔和整理已经300多年了。唐代王焘所著《外台秘要》四十卷(公元752年),亦载有《伤寒论》十卷,王焘长期管理过当时的弘文馆图籍方书,因而有机会广泛阅读晋唐以来的大量医学书籍,《外第一卷413台秘要》所引同今所流传《伤寒论》十卷本,基本上是符合的,这就说明《伤寒论》十卷已经保存下来了,不过《外台秘要》所引《伤寒论》的方剂和条文有一些出入罢了。如桂枝汤在第二卷中,葛根汤、麻黄汤、小柴胡汤、小建中汤在第三卷中……他共分为十八卷,前十卷大概与今本《伤寒论》没有大的异同,后八卷则多为杂病部分,与现在所流传的《金匮要略》大不相同,故也称为唐旧本。到了宋代经过高保衡、孙奇、林亿等通过当时封建王朝的力量,加以校正,因为这时已经发明印刷术,得以重新刻版印行,称为宋版。仍把《伤寒论》全书分为十卷。根据林亿等校订的序文中说:“以为百病之急,无急于伤寒,今先校订张仲景伤寒论十卷,总二十二篇。证外合三百九十七法,除重复,定有一百一十二方。今请颁行”。考宋版本完成于公元1065年,距仲景虽800多年,仍属新唐《艺文志》所记录的《伤寒卒病论十卷》、《梁七录》所记的“张仲景辨伤寒十卷亡”之数,则王叔和整理编次的《伤寒论》是已经流传下来的。宋版本后来已不见,仅存有明赵开美氏的复刻本,高保衡等宋版治平本虽然是赵开美复刻的,但是依照原书复制的,可能是治平本的真面目。后来又经一些医家的考证,《伤寒论辑义》引证“明洪武中,芗溪黄氏作伤寒类证辨惑曰:仲景之书,六经至劳复而已,其间具三百九十七法,一百一十二方,纤悉具备,有条而不紊也。辨脉法、平脉法、伤寒例三篇,叔和采摭群书,附以己意,虽间有仲景说,实三百九十七法之外者也。又痉湿三种一篇,出《金匮要略》,叔和虑其证与伤寒相似,故编入六经之左。又有汗吐下可不可并汗吐下后证,叔和重集于篇末,此六经中,仓卒寻检易见也。今一以仲景书为正,其非仲景之书者,悉去之,庶使真伪不分,要理不繁,易于学者也。”所以后来方有执、喻昌、柯琴等均宗其说。现在通行版本,都已去掉了辨脉、平脉、伤寒例、辨痉湿病脉证等前四篇,以及辨不可发汗病脉证并治以易、差后病脉证等十篇。这就是现在通行版本,可以说,仲景《伤寒论》六经辨证论治的精华部分,基本上集中于这十篇里面,为历代医家所珍视。

这就是《伤寒论》的流传以及宋版本的形成概况。

回归自然 (2009-6-19 06:55:56)

这就是《伤寒论》的流传以及宋版本的形成概况。关于张仲景《伤寒杂病论》的杂病部分,后来整理为《金匮要略》一书。据较为明显的考证是宋孙奇、林亿等校《金匮玉函要略方论》的原序说:“王洙(宋仁宗时翰林学士)在馆阁日,于蠹简中得仲景金匮玉函要略方三卷,上则辨伤寒,中则论杂病,下则载其方并疗妇人。”孙奇等序中又说:“以其伤寒文多节略,故断自杂病以下,终于饮食禁忌,凡二十五篇,除重复合二百六十二方,勒成上中下三卷,依旧名曰:《金匮方论》。”因而与《伤寒论》同时刊行,即现在的《金匮要略》,因为它是一个节略本,林亿等曾以《千金》、《外台》的一些方剂补入,是否杂病部分的旧观,就难下定论了。

其次,另有一种《伤寒论》别本,称为《金匮玉函经》,它同《金匮要略》并不是一本书,也有许多与《伤寒论》不同的地方,也分为十篇,但已摘抄掺入《千金方》及《千金翼方》的内容,虽然已经宋代高保衡、孙奇、林亿等校刻刊行,但孙思邈是隋末唐初人(公元581~682年,隋开皇元年~唐永淳元年),应该说是孙思邈之后才搜集成书,它既不是《伤寒杂病论》,也不是上述的《金匮玉函要略方论》,是必须明确的。

此外,近数十年来还出现一些版本,所谓的“古本伤寒论”。如湖南刘湘的《古本伤寒杂病论》,日本出现的《古本康平伤寒论》,四川廖平的《伤寒古今订补》等,已经通过许多人的考证,并非所谓的“古本伤寒论”,有的还涉及迷信,属于伪造,并不比宋本为古,不过为取信于人而编选出来的,不能算为正式版本,现在已经基本上没有流传了。

top of page

bottom of page